Pierre Abélard au tournant médiéval des philosophies antiques et modernes, un essai de Bruno Michel

Abélard, figure centrale du XIIe siècle, est ici présenté comme un précurseur de la pensée moderne. Son apport majeur n’est pas le nominalisme, mais une distinction inédite entre les croyances issues de la foi et celles qui se fondent sur l’investigation scientifique. Échappant aux impasses de la théorie des universaux professée par ses maîtres, Roscelin et Guillaume de Champeaux, et s’inspirant de la critique par Béranger de Tours, du « réalisme sacramentel », Abélard développe une théorie inédite de la signification, à laquelle s’opposera le nominalisme d’Ockham deux siècles plus tard. Pour les pères de l’Église, il fallait croire pour savoir. Pour Abélard, accéder à la science implique que soit admise la non-divinité de la pensée humaine et que soit reconnue la part de subjectivité qui marque toute croyance en la vérité. Ainsi, à une philosophie d’origine grecque centrée sur l’objet du savoir (la nature), s’ouvre une philosophie centrée sur le sujet épistémique et ses conditions d’accès au réel. (Présentation des éditions Vrin)

Entretien accordé à l’AFPEAH par Bruno Michel

Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la philosophie d’Abélard ?

La question qui m’a intéressé est la suivante : qu’est-ce qui fait qu’une société se met, de manière distinctive, à pratiquer la philosophie ? Cette question se pose deux fois dans l’histoire européenne, aux VIème et Vème siècles avant J-C et aux XIème et XIIème siècles après J-C. Dans les deux cas, on voit se dissocier de la réflexion proprement religieuse (mythologique pour la Grèce ancienne et biblique pour le Moyen Âge latin), une réflexion proprement philosophique. En Grèce, on passe de la Théogonie d’Hésiode aux physiciens de l’Ecole de Milet et plus largement aux philosophes présocratiques : on se met à distinguer le discours philosophique du discours mythologique. Au haut Moyen Âge, après la christianisation de la culture antique, on a une situation assez similaire.

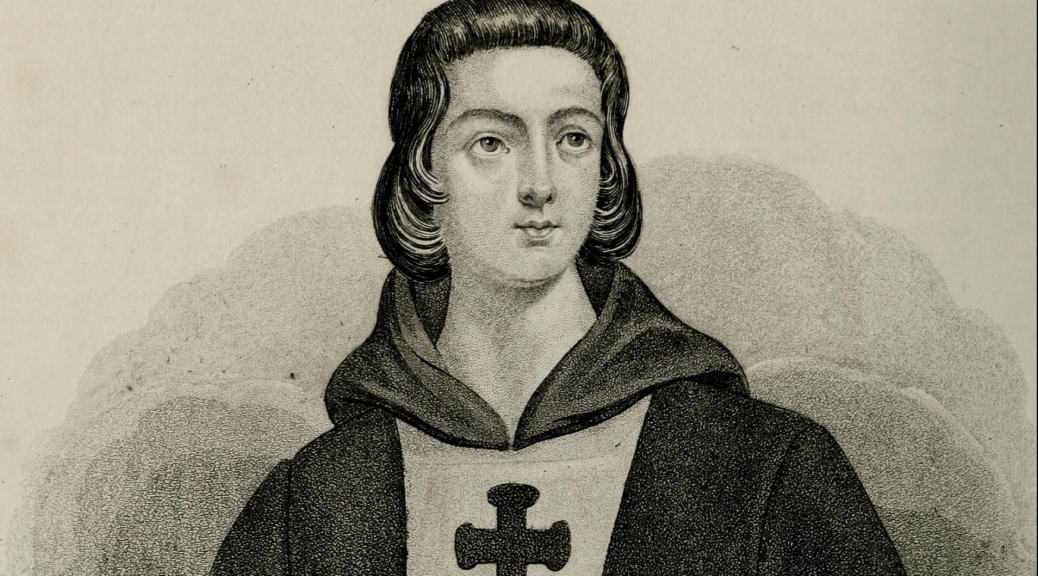

Entre le IVème siècle et le XIIème siècle, discours religieux (chrétien) et philosophique sont inextricablement mêlés. Par exemple, Augustin d’Hippone enseigne que pour savoir, il faut d’abord croire. L’intelligence (scientifique) de la réalité dépend de la foi (chrétienne). Aucune différence n’est faite entre théologie et philosophie. À partir du XIIème siècle, les clercs latins distinguent entre le discours proprement religieux, fondé sur la Bible et son commentaire par les Pères de l’Eglise, et un discours proprement philosophique fondé sur des auteurs païens : Aristote et Porphyre, auteurs qui sont à nouveau étudiés pour eux-mêmes, indépendamment de toute considération religieuse. Apparaît ainsi une distinction entre théologie d’un côté et philosophie de l’autre et c’est là qu’Abélard (1079-1142) a joué un rôle central. Il est, de loin, le philosophe le plus important de l’Europe latine du XIIème siècle, le premier à utiliser en latin le mot grec « theologia » (qu’il emprunte au Pseudo-Denys l’Aéropagite) pour désigner le discours religieux en le distinguant irréductiblement du discours philosophique. J’ai essayé de comprendre pourquoi il avait établi cette distinction.

S’agit-il de distinguer foi et savoir ?

Oui, exactement. Abélard pose que nous avons des intellections (des représentations mentales) et que nous croyons ou non qu’à ces représentations mentales correspondent des objets extra-mentaux réels. Ainsi, tout homme a l’idée de perfection (l’idée d’un être suprêmement parfait) mais cela n’implique pas que je croie qu’à cette idée corresponde un objet réel. Cette croyance n’est pas nécessaire. La science, par contre, en étant fondée sur des arguments objectivement nécessaires, ne dépend plus de mes représentations et du crédit que je choisis de leur accorder ou non; la certitude que donne la science est acquise de manière nécessaire. Or, Abélard part du principe (après le moine Gaunilon réfutant la preuve ontologique d’Anselme de Cantorbéry vers 1080) que la vérité de la proposition « Dieu existe » ne repose pas sur des « arguments nécessaires »[1]. Il n’y a pas de preuve de l’existence de Dieu, Abélard ajoutant que s’il était possible de contraindre logiquement l’athée à croire, la foi en Dieu ne serait plus fondée sur un engagement libre mais sur la contrainte (de la science) : il n’y a plus aucun mérite à croire, puisqu’en bonne logique, j’y suis contraint.

Pour Abélard, Dieu est le souverain bien, son essence est donc éthique et, de ce fait, la croyance en son existence repose « plus sur des arguments éthiques que sur des arguments nécessaires », écrit-il [2]: l’assentiment à la proposition « Dieu existe » requiert un choix. Aussi le domaine de la foi se confond-il pour Abélard avec le domaine de l’éthique, un domaine irréductiblement distinct du domaine de la science : il suppose un engagement subjectif – en première personne – que ne suppose pas la science (au sens où une vérité scientifique demeure intangible, quel que soit mon choix). Abélard a été condamné pour cette thèse. Mais quoi qu’il en soit du caractère scientifique ou non du discours théologique, aucun clerc, passé le XIIème siècle, ne confond plus ce discours avec le discours proprement philosophique. Pour comprendre le rôle qu’Abélard a joué dans la mise en place de cette distinction entre foi et savoir, il faut comprendre l’enjeu de sa critique des auteurs « réalistes » de son temps.

Quel est-il ?

Pour comprendre le réel nous utilisons des universaux : l’Homme, l’Animal, etc.. Porphyre se demande à la fin de l’Antiquité si ces universaux existent seulement dans la pensée ou aussi en dehors d’elle ? Les réalistes posent des « res » (des réalités) universelles et les nominalistes nient l’existence de telles entités en réduisant les universaux à des noms. Si cette opposition est bien attestée au XIVème siècle entre les partisans de Guillaume d’Ockham et leurs adversaires réalistes, je montre que la situation est beaucoup plus complexe au XIIème siècle.

En quel sens ?

Le réaliste que critique Abélard est son maître parisien Guillaume de Champeaux. Or celui-ci soutenait, en s’inspirant de Boèce, la thèse suivante : les individus d’une même espèce diffèrent par des qualités accidentelles (taille, couleur de peau, etc…) mais sont identiques – et non semblables – par l’espèce qui leur est commune (leur humanité). Hors de ma pensée n’existent donc que des hommes individuels : il n’y a pas hors de l’esprit d’Homme commun, mais si je supprime en esprit toutes les propriétés accidentelles qui séparent cet homme de cet autre, ces deux hommes vont se révéler indiscernables et donc identiques. L’homme est à la fois commun par son essence et singulier par ses accidents : chaque homme doit sa singularité à des propriétés seulement accidentelles et il est, sur le plan essentiel, identique à tous les autres membres de l’espèce humaine. Boèce (au VIème siècle) – et Guillaume s’inspire de lui – dit ainsi que l’advenue des accidents « fait la pluralité numérique » des individus. Ce sont les accidents qui font de l’homme commun, cet homme individuel numériquement distinct de tel autre. Lorsque nous définissons le réel nous procédons à une variation imaginaire pour séparer ce qui est variable (accidentel) de ce qui est invariant (essentiel). Pour Boèce et Guillaume, cette variation qui, à partir d’une essence commune, permet de différencier cet objet de tel autre, n’a rien d’imaginaire : elle est la structure ontologique même du réel. Les accidents « font » de la substance universelle une substance individuelle. Mais, pour Abélard, Boèce et Guillaume confondent les concepts et les choses.

À quoi tient cette confusion entre pensée et réalité ?

La variation des accidents ne fait pas l’individualité de l’homme, elle permet seulement de la penser. Or, penser n’est pas faire. Ma pensée en discernant grâce aux accidents cet homme de tel autre ne « fait » rien. De même, lorsque je prive cet homme de ses accidents (date, lieu de naissance, couleur de peau, taille etc..), cette pensée ne supprime rien ! Ma pensée n’est pas créatrice (ou destructrice) de l’objet qu’elle se donne. Guillaume de Champeaux n’était donc pas réaliste au sens d’une ontologie contemporaine (de la théorie des ensembles ou des classes), mais il était réaliste au sens où très littéralement il projetait dans les choses l’activité conceptuelle de l’esprit en la définissant comme une propriété des choses elles-mêmes. Tout se passe, pour Guillaume, comme s’il y avait un esprit qui créait l’homme individuel en singularisant l’espèce humaine par des propriétés accidentelles. Pour Guillaume, au sens propre, « dire ou penser, c’est faire » : la pensée qui varie, par les accidents, l’essence humaine est créatrice de l’individu « x ». En fait, Guillaume essaie de refaire le chemin d’un Verbe créateur, c’est-à-dire d’un Dieu créant à partir de ses Idées générales tel individu concret. Dieu en créant l’individu « x» singularise la substance universelle (l’espèce humaine) en lui adjoignant des qualités accidentelles. Mais Abélard souligne, on l’a vu, que nous ne pouvons pas prouver l’existence de cette pensée créatrice, qui n’est donc qu’une hypothèse de ma foi (et Abélard est croyant) et non une certitude de ma science. Guillaume confond donc foi et savoir.

Le Verbe divin est créateur : Dieu dit et ce qu’il dit est. Notre verbe, lui, n’est pas créateur. Ce n’est pas parce que nous n’arrivons plus à discerner cet homme de cet autre lorsque nous le privons de toutes ses propriétés accidentelles qu’il doit d’être à ses propriétés ; pour Dieu il n’y a pas de différence entre le conceptuel et le réel (le réel est ce qu’il conçoit), pour nous jamais. Et ce que dit Abélard est que dans une science (humainement accessible) nous ne pouvons pas nous placer du point de vue de Dieu. Il faut comprendre que l’idée d’une pensée créant ex nihilo son objet est l’idée même de pensée magique : la pensée agit en créant l’objet même de son savoir. Une science (humainement vérifiable) suppose de renoncer, par principe, à toute pensée magique, c’est-à-dire de renoncer à se placer au point de vue même d’une pensée toute puissante.

Donc pour que ma pensée puisse être vraie, il faudrait renoncer à sa divinité ?

C’est le retournement qu’Abélard produit par rapport aux Pères de l’Eglise. Pour Augustin, pour savoir il faut croire en un Dieu créateur : toute ma science repose sur cette foi – Dieu est le « maître intérieur » – ; pour Abélard, pour savoir, il faut mesurer au contraire la distance (infinie) entre notre pensée et une pensée omnisciente et toute puissante. C’est en prenant la mesure de la précision seulement finie de nos intellections (toujours abstraites), de la part de convention qui affecte les mots qui les expriment dans telle langue et de l’incertitude relative des actes de croyance par lesquels nous accordons foi à ces intellections que notre connaissance a une chance d’échapper à l’erreur. Si, au contraire, nous confondons notre pensée et le langage qui l’exprime avec un Verbe omniscient et tout-puissant, l’accès à la science se ferme devant nous. C’est en confondant verbes divin et humain que la science devient impossible pour nous. Pour accéder à la science, il faut donc réfléchir la finitude de notre accès au réel. Et Abélard place au cœur de sa réflexion le caractère inévitablement conventionnel de notre langage, c’est-à-dire son caractère pour partie arbitraire et donc toujours ouvert au risque d’erreur, par contraste d’un Verbe divin, par définition, omniscient et infaillible.

La philosophie antique était une philosophie de l’objet (la nature) : pour Aristote, il y a deux régions de l’univers, l’une supra-lunaire de cours exact et nécessaire et l’autre sub-lunaire de cours contingent et imprévisible. Dans le contexte créationniste (étranger aux religions polythéistes) des religions du Livre, la philosophie n’est plus centrée sur l’Objet (la nature) mais sur le Sujet qui produit, en le créant, l’objet. Abélard retrouve la scission aristotélicienne en deux régions mais en la situant non plus du côté de la nature, mais du côté du sujet qui connaît cette nature : il y a, irréductiblement, deux sujets, l’un producteur d’un verbe tout-puissant et d’une précision infinie et l’autre producteur d’un verbe non créateur et de précision au plus finie. C’est la distinction entre ces deux sujets (et non l’assimilation du second sujet au premier, par une théorie (augustinienne) de l’âme-image de Dieu) qui est productrice de science. Abélard ramène ainsi sur terre la philosophie des Pères de l’Eglise, en questionnant la part d’exaltation qui la caractérise. Cette opposition entre le domaine de la foi (en une intelligence créatrice) et le domaine de la science est nouvelle (elle est étrangère en effet au monde antique qui associait très étroitement science et spiritualité).

J’étudie en détail ce souci qu’a Abélard de montrer que la vérité du verbe humain tient à son discernement d’avec le Verbe divin en montrant qu’il a sa source dans la critique par Bérenger de Tours dans la seconde moitié du XIème siècle du réalisme sacramentel. Le prêtre en prononçant les paroles « ceci est mon corps » produit une transformation « réelle » du pain en corps du Christ : ici « dire, c’est faire ». Bérenger soutient que cette transformation est seulement « mentale » et non « extra-mentale ». Cette critique du pouvoir sacramentel du prêtre est la première grande querelle théologique des débuts de la scolastique latine. L’originalité d’Abélard est de déplacer cette critique (de la pensée magique) du domaine théologique (par définition ouvert au surnaturel) à un domaine proprement philosophique. C’est en étudiant le détail de ce transfert dans les thèses philosophiques d’Abélard (ce qu’on ne peut faire ici) qu’on mesure toute son importance. Ce transfert le conduit à construire une théorie de la signification et de la connaissance particulièrement neuve et forte.

Que peut-on conclure de ces débats du tournant XIème-XIIème siècle ?

Les reales du XIIème siècle ne sont pas réalistes au sens de la logique moderne (dans les logiques réalistes modernes, objets et concepts sont radicalement distingués) ; par contre ils réifient l’activité conceptuelle de l’esprit en la projetant dans la réalité elle-même. Abélard met fin à cette phénoménologie « naïve », c’est-à-dire non thématisée, en montrant qu’une science ne peut être réelle qu’en étant réfléchie dans sa relativité même : il faut thématiser la part que le sujet de la connaissance prend à cette connaissance pour que celle-ci devienne effective. Abélard théorise ainsi l’activité intentionnelle du sujet de la connaissance, en la distinguant radicalement à la fois d’une simple activité linguistique (contre le « vocaliste » Roscelin) et de propriétés objectives de la réalité physique elle-même(contre le « réaliste » Guillaume de Champeaux).

En fin de compte,une science n’est possible que si elle est relative. Abélard n’est pas sceptique : la science existe mais elle doit sa réalité à son incomplétude même. Le savoir se construit non plus sur mais par contraste d’avec un savoir éminemment parfait. Avec Abélard, la période de la patristique latine, dominée par Augustin et Boèce, prend fin et commence à se construire la méthode scolastique qui fleurira dans les universités du Moyen Âge central et où sera produit un savoir, pour partie, scientifique.

Quel est finalement l’apport d’Abélard ?

Au tout début du XIIème siècle, Abélard vient à Paris, sur l’île de la Cité, pour suivre à l’école cathédrale l’enseignement de Guillaume de Champeaux. En désaccord avec lui, il décide de traverser la Seine pour rejoindre sa rive gauche et créer sur le versant de la montagne Sainte-Geneviève sa propre école. Cette école attire des étudiants venus de toute l’Europe, dont certains en désaccord avec Abélard, vont fonder d’autres écoles sur cette même rive gauche: cette pluralité de maîtres et d’écoles est le noyau dont sortira l’Université de Paris à la fin du XIIème siècle.

Sur le plan philosophique, Abélard est, parmi d’autres moins importants, le meilleur témoin de cette mutation qui fait dépendre, de manière moderne, la science de notre capacité à réfléchir la part de subjectivité qui marque notre accès au réel. Les anciens ne posaient pas le problème en ces termes. Pour eux, les limites de la science ne sont pas subjectives, mais bien objectives : pour Platon, la matière est incréée et n’est, en son fond, jamais totalement pénétrable par la lumière des Idées d’un dieu seulement artisan. De même, chez Aristote, le monde sub-lunaire n’est qu’approximativement et non exactement connaissable. En revanche, pour les religions du Livre, Dieu est intégralement créateur. Or, il est clair que rien de créé par un être intelligent ne peut être inintelligible : les limites de la science ne viennent donc plus de l’objet, qui, par hypothèse, est intégralement intelligible puisqu’intégralement intelligé par l’esprit qui le crée. Si des limites doivent être retrouvées, comme le demande Abélard, elles ne peuvent venir que d’un sujet de la connaissance qui ne peut jamais, dans une science attestée (quoi qu’il en soit de ma foi), être omniscient ou tout puissant. Il faut donc thématiser la part – jamais totalement réductible – de subjectivité qui marque notre accès au réel. On bascule ainsi d’une philosophie de l’Objet (la nature), caractéristique des polythéismes antiques, à une philosophie du Sujet, caractéristique des religions du Livre, en retrouvant, dans ce cadre, les moyens d’une investigation scientifique effective. La science suppose ce décentrement anthropologique du sujet épistémique par rapport à l’Idée, magique, d’un verbe créateur de l’objet de son savoir. Le savoir que nous produisons n’est jamais suffisant pour produire, grâce à lui, la substance même du réel. Nous ne sommes pas Dieu : nous transformons le réel mais nous ne le créons pas, insiste Abélard.

Abélard est ainsi, au seuil des universités médiévales, un des meilleurs témoins d’une forme de désenchantement de la parole humaine. Pour comprendre ce que nous pouvons connaître vraiment, il faut comprendre ce que nous ne pouvons pas connaître parce que nous ne sommes pas et ne pouvons pas être cette intelligence proprement toute-puissante : capable de créer le réel lui-même à l’image de ses intentions. C’est seulement si ma pensée est divine que le réel est, non problématiquement, ce que je conçois de lui. Il faut donc, dans une science effective (humainement accessible), distinguer irréductiblement entre l’être intentionnel de nos concepts et le réel lui-même, en bâtissant le savoir sur la thématisation méthodique de cette distinction.

Bruno Michel, ancien élève de l’ENS, agrégé et docteur en philosophie, est professeur au Lycée de Cachan. Son essai est publié aux éditions Vrin, dans la collection « Études de philosophie médiévale », 2024, 336 p., ISBN 978-2-7116-3153-7

[1] Theologia scholarium, III, § 16, ed. C. Mews, Turnholt, Brepols, 1987, p. 506, 232-233: «[…] obstinatos cogere non possimus, cum ora eorum non necessariis obstruamus argumentis […]».

[2] Theologia christiana, V, § 15, ed. E.M. Buytaert, Turnholt, Brepols, 1969, p. 353, 236-239 « […] magis honestis quam necessariis rationibus […] ».