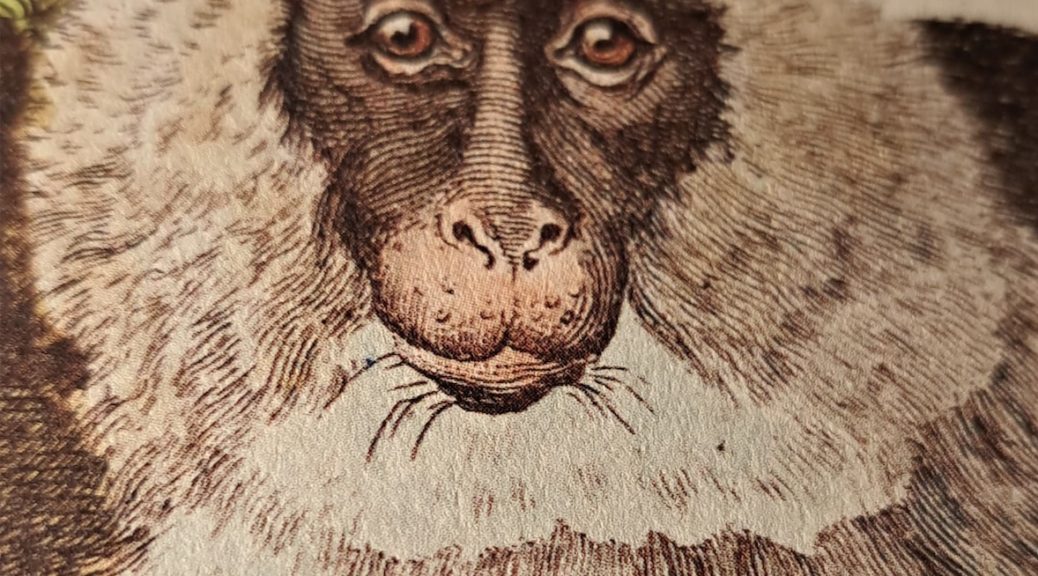

Le Singe

Nouvelle réaliste d’Alphonse Daudet

___

Samedi, soir de paye. Dans cette fin de journée, qui est en même temps une fin de semaine, on sent déjà le dimanche arriver. Tout le long du faubourg, ce sont des cris, des appels, des poussées à la porte des cabarets. Parmi cette foule d’ouvriers qui déborde du trottoir et suit la grande chaussée en pente, une petite ombre se hâte furtivement, remontant le faubourg en sens inverse. Serrée dans un châle trop mince, sa petite figure hâve encadrée d’un bonnet trop grand, elle a l’air honteux, misérable, et si inquiet ! Où va-t-elle ? Qu’est-ce qu’elle cherche ?… Dans sa démarche pressée, dans son regard fixe qui semble la faire aller plus vite encore, il y a cette phrase anxieuse : «Pourvu que j’arrive à temps…!» Sur sa route on se retourne, on ricane. Tous ces ouvriers la connaissent, et, en passant, accueillent sa laideur d’un affreux surnom : «Tiens, le singe… Le singe à Valentin qui va chercher son homme». Et ils l’excitent : «Kss…kss…Trouvera, trouvera pas…» Sans rien entendre, elle va, elle va, oppressée, haletante, car cette rue qui mène aux barrières est bien dure à monter.

Enfin la voilà arrivée. C’est tout en haut du faubourg, au coin des boulevards extérieurs. Une grande usine… On est en train de fermer les portes. La vapeur des machines, abandonnée au ruisseau, siffle et s’échappe avec un bruit de locomotive à l’arrêt. Un peu de fumée monte encore des hautes cheminées, et l’atmosphère chaude, qui flotte au-dessus des bâtiments déserts, semble la respiration, l’haleine même du travail qui vient de finir. Tout est éteint. Une seule petite lumière brille encore au rez-de-chaussée, derrière un grillage, c’est la lampe du caissier. Voici qu’elle disparaît, juste au moment où la femme arrive. Allons ! C’est trop tard. La paye est finie… Comment va-t-elle faire maintenant ? Où le trouver pour lui arracher sa semaine, l’empêcher de la boire ?… On a tant besoin d’argent à la maison ! Les enfants n’ont plus de bas. Le boulanger n’est pas payé… Elle reste affaissée sur une borne, regardant vaguement dans la nuit, n’ayant plus la force de bouger.

Les cabarets du faubourg débordent de bruit et de lumière. Toute la vie des fabriques silencieuses s’est répandue dans les bouges. A travers les vitres troubles où les bouteilles rangées mêlent leurs couleurs fausses, le vert vénéneux des absinthes, le rose des bitters, les paillettes d’or des eaux-de-vie de Dantzick, des cris, des chants, des chocs de verre viennent jusque dans la rue avec le tintement de l’argent jeté au comptoir par des mains noires encore de l’avoir gagné. Les bras lassés s’accoudent sur les tables, immobilisés par l’abrutissement de la fatigue ; et, dans la chaleur malsaine de l’endroit, tous ces misérables oublient qu’il n’y a pas de feu au logis, et que les femmes et les enfants ont froid.

Devant ces fenêtres basses, seules allumées dans les rues désertes, une petite ombre passe et repasse craintivement… Cherche, cherche, pauvre singe !… Elle va d’un cabaret à l’autre, se penche, essuie un coin de vitre avec son châle, regarde, puis repart, toujours inquiète, fiévreuse. Tout à coup, elle tressaille. Son Valentin est là, en face d’elle. Un grand diable bien découpé dans sa blouse blanche, fier de ses cheveux frisés et de sa tournure d’ouvrier beau garçon. On l’entoure, on l’écoute. Il parle si bien, et puis c’est lui qui paye !…. Pendant ce temps le pauvre singe est là dehors qui grelotte, collant sa figure aux carreaux où dans un grand rayon de gaz la table de son ivrogne se reflète, chargée de bouteilles et de verres, avec les faces égayées qui l’entourent.

Dans la vitre, la femme a l’air d’être assise au milieu d’eux, comme un reproche, un remords vivant. Mais Valentin ne la voit pas. Pris, perdu dans ces interminables discussions de cabaret, renouvelées à chaque verre et pernicieuses pour la raison presque autant que ces vins frelatés, il ne voit pas cette petite mine tirée, pâle, qui lui fait signe derrière les carreaux, ces yeux tristes qui cherchent les siens. Elle, de son côté, n’ose pas entrer. Venir le chercher là devant les camarades, ce serait lui faire affront. Encore si elle était jolie, mais elle est si laide !

Ah ! comme elle était fraîche et gentille, quand ils se sont connus, il y a dix ans ! Tous les matins, lorsqu’il partait à son travail, il la rencontrait allant au sien, pauvre, mais parant honnêtement sa misère, coquette à la façon de cet étrange Paris où l’on vend des rubans et des fleurs sous les voûtes noires des portes cochères. Ils se sont aimés tout de suite en croisant leurs regards ; mais, comme ils n’avaient pas d’argent, il leur a fallu attendre bien longtemps avant de se marier. Enfin la mère du garçon a donné un matelas de son lit, la mère de la fille en a fait autant ; et puis, comme la petite était très-aimée, il y a eu une collecte à l’atelier et leur ménage s’est trouvé monté.

La robe de noce prêtée par une amie, le voile loué chez un coiffeur, ils sont partis un matin, à pied, par les rues, pour se marier. A l’église il fallut attendre la fin des messes d’enterrement, attendre aussi à la mairie pour laisser passer les mariages riches. Alors il l’a emmenée en haut du faubourg, dans une chambre carrelée et triste, au fond d’un long couloir plein d’autres chambres bruyantes, sales, querelleuses. C’était à dégoûter d’avance du ménage ! Aussi leur bonheur n’a pas duré longtemps. A force de vivre avec des ivrognes, lui s’est mis à boire comme eux. Elle, en voyant pleurer les femmes, a perdu tout son courage ; et, pendant qu’il était au cabaret, elle passait tout son temps chez les voisines, apathique, humiliée, berçant d’interminables plaintes l’enfant qu’elle tenait sur ses bras. C’est comme cela qu’elle est devenue si laide, et que cet affreux surnom de «singe» lui a été donné dans les ateliers.

La petite ombre est toujours là, qui va et vient devant les vitres. On l’entend marcher lentement dans la boue du trottoir, et tousser d’une grosse toux creuse, car la soirée est pluvieuse et froide. Combien de temps va-t-elle attendre ? Deux ou trois fois déjà elle a posé la main sur le bouton de la porte, mais sans oser jamais ouvrir. A la fin, pourtant, l’idée que les enfants n’ont rien pour manger lui tient lieu de courage. Elle entre. Mais, à peine le seuil franchi, un immense éclat de rire l’arrête court. «Valentin, v’là le singe !….» Elle est bien laide, en effet, avec ses loques qui ruissellent de pluie, toutes les pâleurs de l’attente et de la fatigue sur les joues.

«Valentin, v’là le singe !» Tremblante, interdite, la pauvre femme reste sans bouger. Lui, s’est levé, furieux. Comment ! elle a osé venir le chercher là, l’humilier devant les camarades ?… Attends, attends… tu vas voir !…. Et terrible, le poing fermé, Valentin s’élance. La malheureuse se sauve en courant, au milieu des huées. Il franchit la porte derrière elle, fait deux bonds et la rattrape au tournant de la rue… Tout est noir, personne ne passe. Ah ! pauvre singe !…

Eh bien ! non. Loin des camarades, l’ouvrier parisien n’est pas méchant. Une fois en face d’elle, le voilà faible, soumis, presque repentant. Maintenant ils s’en vont tous deux bras dessus bras dessous, et, pendant qu’ils s’éloignent, c’est la voix de la femme qu’on entend s’élever dans la nuit, furieuse, plaintive, enrouée de larmes. Le singe prend sa revanche.

1ère parution dans l’Evénement le 12 août 1872

Texte établi d’après l’édition des Contes choisis : la fantaisie et l’histoire d’Alphonse Daudet, Paris, Charpentier, 1882.

________________________

Si vous souhaitez écouter le texte, nous vous proposons de cliquer sur le lien suivant :

_______________________________

Contextualisation : extrait de l’ouvrage de E. Dupont

« La question de la famille, pour le travailleur, est inséparable de la question du logement. Le niveau moral s’élève ou s’abaisse avec le niveau matériel. La promiscuité et la prostitution s’étendent à mesure que l’espace de l’habitation diminue. […] S’il déteste le patron, c’est parce qu’il voit en lui à la fois le capitaliste et le maître; mais ce sentiment disparaît ou s’atténue par les relations directes ou journalières, et peut même faire place à la déférence, à l’estime, à l’affection. En argot de l’atelier le patron est toujours ‘LE SINGE’, mais il n’est pas rare qu’il soit un ‘bon type' »

E. Dupont, Les Ouvriers, Histoire populaire illustrée des travailleurs au XIXe siècle, 1890

Au XIXe siècle, l’intérêt accordé aux classes sociales les plus modestes est nouveau :

« Vivant au XIXe siècle, dans un temps de suffrage universel, de démocratie, de libéralisme, nous nous sommes demandé si ce qu’on appelle les « basse classes » n’avaient pas droit au Roman; si ce monde sous un monde, le peuple, devait rester sous le coup de l’interdiction et des dédains d’auteurs, qui ont fait jusqu’ici le silence sur l’âme et le cœur qu’il peut avoir. Nous nous sommes demandé s’il y avait encore, pour l’écrivain et pour le lecteur, en ces années d’égalité où nous sommes, des classes indignes, des malheurs trop bas, des drames trop mal embouchés, des catastrophes d’une terreur trop peu noble. Il nous est venu la curiosité de savoir […] si dans un pays sans caste et sans aristocratie légale, les misères des petits et des pauvres parleraient à l’intérêt, à l’émotion, à la pitié, aussi haut que les misères des grands et des riches ; si, en un mot, les larmes qu’on pleure en bas, pourraient faire pleurer comme celles qu’on pleure en haut. » (Préface de Germinie Lacerteux, Jules et Edmond de Goncourt)

« Les romanciers se proposent de rendre compte de l’ensemble de la société, y compris de ses marges, des conséquences en tous domaines des révolutions de 1789, 1830, 1848, des mutations socio-économiques entraînées par le développement du capitalisme et des techniques – usines, grands magasins, lutte du capital et du travail qui commence à s’organiser : la première internationale a été fondée en 1864 et son premier bureau français ouvert en janvier 1865 –, par le développement des grandes villes et les travaux d’urbanisme, comme ceux d’Haussmann à Paris, rejetant par-delà les barrières des petits artisans et des ouvriers qui, jusque-là, vivaient à l’intérieur des villes…

Le peuple entre alors, véritablement, dans la littérature, non pas seulement les domestiques, de tout temps personnages obligés du théâtre ou du roman, mais les travailleurs : artisans, ouvriers des ateliers et des usines, employé(e)s des grands magasins, paysans. »

Becker, C. (2002). « Alphonse Daudet : une vision ambiguë du monde du travail ». Travailler, 7(1), 53-62. https://doi.org/10.3917/trav.007.0053