Les Fuégiens dans le manteau du vent

Hommage à Francisco Coloane

« For we’re like creatures of the wind, and wild is the wind »

On sait comment Apollinaire a protégé les Mayas de notre capacité moyenne de compréhension : « Tu ne connaîtras jamais bien les Mayas. » (« Lettre-Océan », Calligrammes).

Connaissait-il les Fuégiens ? Ils sont beaucoup plus lointains que les Mayas. C’est le vrai peuple finis terrae, des sortes de Bretons excessifs ; c’est, à tous points de vue, l’extrémité du monde humain. Le terme « fuégien » est dérivé de « feu », car les premiers circumnavigateurs, en traversant les chenaux au sud du détroit de Magellan, apercevaient des feux tout autour d’eux (« Ce coin où les signaux sont plus loin que le monde », Pierre Reverdy). D’où aussi la Terre de Feu. Il n’y a plus de feux aujourd’hui. « Fuégiens » est un terme générique pour désigner plusieurs peuples. Ceux dont nous parlons ici sont les communautés de pêcheurs nomades installés au sud du canal de Beagle : Yamanas, alakalufs, Chonos, Selk-nam (terminologie fluctuante). Les Fuégiens du Nord sont des chasseurs de la Pampa dont les caractéristiques sont différentes. On s’intéresse ici, plus particulièrement, aux Yamanas, ou Yaghans, ou Yahgans, ou Yagans.

Bougainville, qui avait vu bien des peuples, les décrit comme « les plus dénués de tout », et vivant dans « le plus affreux climat de l’univers ». Parmi les « Fuégiens », il faisait bien la différence entre les nobles et hauts cavaliers patagons des pampas méridionales et les pitoyables créatures des chenaux qu’il décrit ainsi : Ces sauvages sont petits, vilains, maigres, et d’une puanteur insupportable. Ils sont presque nus, n’ayant pour vêtement que de mauvaises peaux de loups marins trop petites… » Un siècle plus tard, le grand Darwin ne parvient pas à énoncer quelque chose de plus scientifique que : « quand on voit ces hommes, c’est à peine si on peut croire que ce soient des créatures humaines, des habitants du même monde que le nôtre. »

Il n’a en effet échappé à aucun navigateur que, dans le vent glacé, ils ne sont vêtus que d’une mauvaise peau de phoque ou de loutre jetée sur le dos : « … hommes, femmes, enfants, vivent à peu près nus, grelottant dans une atmosphère saturée, ruisselant de pluie et d’eau de mer, fouettés par le vent, la neige ou la grêle, alors que le thermomètre peut marquer un chiffre au dessous de zéro » (Léon Thomas, 1953). S’ils ont survécu à ces conditions pendant 6000 ans, les Fuégiens ont succombé au système latifundiaire. Ils ont été massacrés (surtout au Nord) par les milices des grands propriétaires qui s’étaient approprié les terres valorisables. Comme partout, les épidémies ont fait le reste (surtout au Sud, dans les rochers). On estime grossièrement leur population à 10 000-20 000 à la fin du XIXe siècle, à 1000 en 1910, à moins de 100 en 1950… La dernière locutrice de la langue Yaghan, Cristina Calderon, est morte le 16 février 2022. Ils ont donc été peu étudiés, sinon par l’anthropologie coloniale ou missionnaire, pas déméritante, mais peu apte à restituer une rationalité aux peuples dont elle s’occupe. On ne connaîtra donc jamais bien les Fuégiens ; on a perdu corps et âmes le peuple des canots.

Signalons néanmoins les efforts d’hommes et de femmes de bonne volonté, des deux côtés de l’Atlantique, pour sauver « ce qui peut l’être après le génocide des yagan, selk’nam et haush… entre 1870 et 1925 » (Projet Haizebegi, rencontre de Bayonne, octobre 2019). Les tout derniers représentants de ces peuples reprennent en main les fils de leur histoire, et ne semblent pas décidés à servir d’aliment à un nouveau colonialisme touristico-folklorique. Souhaitons-leur bon vent ; mais sans la base productive qui fut à l’origine de leur culture, les peuples objets de revivals ne rattrapent souvent que la surface des rêves. Ce n’est certes pas rien.

Les Fuégiens furent donc ce peuple autochtone d’un territoire froid, incessamment soumis aux giboulées et aux bourrasques ; ils vivaient nus sous un vent d’Ouest rafraîchi par le courant antarctique de l’Océan. Ils vécurent dans des parages littéralement invivables. Si les Grecs des temps archaïques avaient connu les Fuégiens, ils les auraient désignés comme les véritables Eoliens, et leur auraient fabriqué un ancêtre fondateur, fils cuivré d’Eole et de quelque nymphe des rochers écumeux.

Un vent fort et permanent peut rendre fou, tout comme une exposition prolongée à une certaine altitude provoque immanquablement une embolie pulmonaire. Nous ne le savons presque plus, car nous vivons dans des logis clos ; mais un simple bivouac en haute montagne nous ramène sans coup férir à cette détermination originelle de notre espèce. Le vent modèlera-t-il une culture, comme les phénomènes géophysiques modèlent les paysages ? Les Yamanas eurent un Grand Dieu, des shamans, des cycles mythologiques, des cérémonies d’initiation, des dizaines de milliers de mots, mais on n’a plus accès à leur géophysique, car l’anthropologie structurale est venue après leur extinction. De l’autre côté du Pacifique, dans les mythes des Maoris, Tāwhirimātea est un Dieu vengeur et vindicatif. Dans sa colère contre ses frères, il envoie sur terre : Pluie terrible, Pluie prolongée, Tempête féroce, et leurs enfants Brume, Rosée lourde et Rosée légère, les « Enfants du Vent ». Les poètes, dans leurs illuminations, ont abondamment documenté l’imaginaire du vent. C’est ainsi la poésie qui sera notre véhicule d’approche vers les parages mentaux des Fuégiens.

Gaston Bachelard a consacré à ce météore un chapitre de L’air et les songes (chapitre XI). Sa culture poétique originale (symbolistes et décadents, c’est sa génération, mais aussi Anglais, Germains et Bretons), lui ouvre accès à une psychologie du vent, faite de colère surtout.

Pour Bachelard, c’est par la « rêverie » que chacun d’entre nous se déploie au niveau du cosmos (La terre et les rêveries de la volonté), et les rêveries s’actualisent dans les « images », regroupées en motifs plus ou moins vastes.

- La colère

« Si l’on va tout de suite à l’extrême image dynamique de l’air violent, dans un cosmos de la tempête, on voit s’accumuler des impressions d’une grande netteté psychologique. Il semble que le vide immense, en trouvant soudain une action, devienne une image particulièrement nette de la colère cosmique. »

Il pense ici, surtout, à Joseph Conrad. Certaines pages de Typhon sont célèbres par la figure de personnification déployée qu’elle met en œuvre. Conrad, qui avait vécu ce qu’il décrit, ne peut être surpassé dans l’analyse psychologique de la tempête et des humains qui l’éprouvent :

« Et c’est alors enfin que la chose réelle arriva.

Ce fut je ne sais quoi de formidable et de prompt, pareil à l’éclatement soudain d’un grand vase de la Colère… Chaque homme aussitôt perdit contact. Car tel est le pouvoir désagrégeant des grands souffles : il isole […] La tempête geignait, piaulait, se démenait gigantesque dans les ténèbres, comme si le monde entier n’eût été qu’un égout noir […] On eût dit une créature vivante en proie à une foule enragée, victime offerte, brutalisée, bousculée, culbutée, roulée à terre et piétinée […] bâillonnés par le vent […] Un de ces cris sauvages, effarants, que l’ouragan transporte et qui passe au-dessus de nos têtes mystérieusement, s’abattit soudain sur le navire comme eût fait un oiseau de proie […] On eût dit plutôt une sorte de narcose de l’esprit comme en sait provoquer l’insistance de la tempête… c’est une lassitude insidieuse qui pénètre dans les poitrines, s’infiltre négligemment jusqu’au cœur, l’alourdit et le contriste […] Les lames jaillissaient de la nuit, portant une lueur spectrale à leur crête – cette lueur de l’écume effervescente […] L’incantation de la tempête opérait. »

- Le cri

La fureur de l’univers, le tohu-bohu de ces bêtes de cauchemar « portant une lueur spectrale à leur crête », Elémir Bourges les a entendus, car dans son cerveau époux-venté, ils déferlent en une cohue bruyante : gorgones, grées, louves ailées, gelludes, harpyes, stymphalides… C’est « une cosmologie du cri – commente Bachelard – qui assemble l’être autour d’un cri. Le cri est à la fois la première réalité verbale et la première réalité cosmogonique. » D’où sont issues les métaphores des chuintements, piaulements, gémissements, sifflements du vent, qui se fait volontiers « vipère » (Hugo).

- La meute

Cette ruée allégorique s’est parfois traduite dans la figure de la « chasse infernale », comme chez Saint-Pol Roux (cité par Bachelard), « la chevauchée invisible et violente, sans douceur et sans trêve… », d’où procèdent aussi « les chiens du vent », ou « chiens des équinoxes », dont parle une vieille chanson bretonne, et qui accompagnent l’Ankou dans ses traques horrifiantes. On reconnaît en écho la légende du Grand Veneur, localisée à Fontainebleau (l’un des leitmotivs de La modification de Michel Butor), ou encore La Mesnie Hellequin, chez Fred Vargas.

- L’Orestie

Ces battues vengeresses ont la même fonction punitive que le harcèlement des Erynies, dont les actions, selon une Orestis tragoedia attribuée à Dracontius, sont « vipérines ». On sait que leur persécution mène à la folie, et qu’elle se poursuit au-delà de la mort, dans les souterrains d’Hadès. Bachelard donne la leçon finale de cet univers sans rédemption :

« … l’Érinye totalise le poursuivant et le poursuivi. Et cette synthèse, réalisée dans une image dynamique première, va loin. Il semble qu’elle puisse totaliser le remords et la vengeance, tant est grand le malheur du vent. » La poursuite est dans le poursuivi. Les grands vents du monde sont dans notre tête. Melville, Conrad, Coloane.

- La hantise

Dans La vie de Rancé, Chateaubriand rend à ce terme, dont on ne connaît plus que le sens dérivé, son sens propre : action de hanter, d’occuper un lieu. Guillevic (cité par Bachelard) devine la hantise du vent, mais de manière indéfinie, comme un vague pressentiment :

« Il y a quelqu’un

Dans le vent »

Saint-John Perse y verse sa coulée allégorique, pour nous avertir d’une « pensée du vent » orientée vers les hommes :

« Les dieux qui marchent dans le vent susciteront encore sur nos pas les accidents extraordinaires… »

« Et si un homme auprès de nous vient à manquer à son visage de vivant, qu’on lui tienne de force la face dans le vent ! »

- La source

« … pour l’imagination – nous dit Pierre Reverdy – l’origine du vent est plus importante que son but » Et il publie Sources du vent, où est notre raison d’être à l’horizon luisant :

La source du vent est aussi la source du temps.

- Go west

Dans Vents, Saint-John Perse suggère un itinéraire américain, vers le Sud, puis l’Ouest, une Odyssée ontologique ; son poème y a rencontré les Fuégiens :

« Ici la grève et la suture… Et au-delà le reniement… La mer en Ouest, et Mer encore, à tous nos spectres familière…

… Plus loin, plus loin, où sont les îles hautes – îles de pierre ponce aux mains de cent tailleurs d’images…

… Et au-delà, les purs récifs, et de plus haute solitude – les grands ascètes inconsolables lavant aux pluies du large leurs faces ruisselantes de pitié…

…Et au-delà, dernière en Ouest, l’île où vivait, il y a vingt ans, le dernier arbrisseau…

… Et au-delà, et au-delà, sont les derniers froncements d’humeur sur l’étendue des mers. Et mon poème encore vienne à grandir avec son ombre sur la mer…

… Et au-delà, et au-delà, qu’est-il rien d’autre que toi-même – qu’est-il rien d’autre que d’humain ?… »

Pour les poètes, le vent est toujours un vent d’Ouest. D’Ouest, le vent-baiser-bâillon-gifle rudoie Pierre Guéguen (cité par Bachelard) :

« Le vent d’ouest au grand-corps farouche

Me tâtait de ses doigts fougueux.

Il collait sa bouche à ma bouche

Et m’insufflait son âme rude. »

Mort jeune, en mer, dans l’une de ces tempêtes désirées qu’il invoquait, et auxquelles il s’identifiait, Percy Shelley est le véritable Orphée des temps modernes. Voici ces vers, souvent cités quand il est question du vent :

« O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being,

Thou, from whose unseen presence the leaves dead

Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing […]

Wild Spirit, which art moving everywhere;

Destroyer and preserver; hear, oh hear! […]

Be thou, Spirit fierce,

My spirit! Be thou me, impetuous one! »

A la situation tragique que nous décrivions plus haut, l’unité de la poursuite et du poursuivi, Shelley trouve l’issue poétique : sois moi-même pour que je te chante, ô impétueux vent d’Ouest.

- L’ascèse

Saint-John Perse descend vers la Patagonie dans la compagnie des vents :

« La face libre jusqu’à l’os, la bouche au dur bâillon du vent, et du front nu pesant au cuir de fronde des rafales… Nous remonterons l’âpre coulée de pierre dans un broiement d’élytres, de coraux. Nous y chercherons nos failles et fissures. Là où l’entaille fait défaut, que nous ravisse l’aplomb lui-même sur son angle. »

Il s’agit d’un motif récurrent dans la littérature de montagne, de Pétrarque au Ventoux, à Walter Bonatti dans le pilier sud-ouest du Dru : l’ascension spirituelle, l’ascèse purificatrice. Dans les plus dures souffrances, Bonatti parle lui-même d’ « ascèse vers les conquêtes idéales » (A mes montagnes) ; ses stigmates (mains tailladées, boursouflées, doigts écrasés), peuvent rappeler Lancelot au Pont de l’épée. Dans la strophe de Perse, la souffrance est lisible dans le chaos phonétique, l’entrechoquement des sifflantes et des fricatives, des occlusives dentales et bilabiales. On ne parvient pas aux sources du vent sans écorchures.

- Le délire ardent

C’est ce que montre Philippe Brunet, le traducteur d’Homère, l’aède de notre temps. Toute sa pratique est dans le souffle, qu’il mesure le plus souvent en hexamètres, parfois en tétramètres, comme dans Retour à Fukushima. Ce poème au long cours narre le voyage de son aïeul Eijirô, qui rapporta au Japon la machine à rayons X, récemment inventée. A cheval, en Sibérie, il rencontre le vent :

« Dans le vent, on ne sait plus pourquoi marcher, et à quoi bon

tourner dans le labyrinthe et si sa vie est à ce prix.

Autant repousser un mur avec ses mains, l’effort est trop

lourd, le résultat, douteux ou nul, le progrès en recul,

on voudrait ne plus rien faire, surtout ne plus rien vouloir

Me faire animal, au gré du mouvement et des odeurs,

renoncer à ma pensée, fermer les yeux, suspendre le

je, mais cela c’est très facile, laisser les désirs flotter

vaguement au large dans le ciel, partout dans l’étendue,

ne plus admirer rien au dehors, me fondre en la beauté. »

Chaque vers est à « quinze pas rythmés à huit battues », car Eijirô marche dans son souffle régulier, qui crée à mesure l’espace physique sur la page et sur la steppe. On reconnaît (« surtout ne plus rien vouloir ») certaine « narcose de l’esprit » dont parlait Conrad, qui va ici se convertir en danse hallucinatoire des épithètes homériques :

« Vagues du sommeil, rouleaux écrase-cœur du cauchemar

se bousculent presse-tempes, coupe-souffle à cœur-battu,

cœur-écoeure-corps, ennui annuite-l’âme. La sueur

trempe sa litière. Cingle-joues, cigale-scie, le cri

âcre-vent déchire ses tympans. Il neige des écrous. »

Ce délire ardent, on le voit, est rapporté à l’isotopie du vent, car le vent est ici devenu modalité douloureuse de la conscience, et donc expérience figurale de langage. L’épreuve sera bonne pour Eijirô, qui renouera avec le Japon, avec son lignage, avec :

« … la pensée

que nous sommes au bout de la branche la fleur et le fruit ».

- Blaise Cendrars

On s’étonne presque de ne pas rencontrer Blaise Cendrars sur la route du vent. On aurait dû s’enchanter d’une « photographie verbale » de la Terre de Feu, d’un de ces poèmes que la société Kodak lui interdit d’appeler Kodak, et qu’il intitula « Documentaires ». Or Cendrars ne déçoit jamais. Comme son cœur de poète devinait qu’on lui réclamerait un jour un poème sur les terres fuégiennes, et qu’il n’était jamais descendu si loin, il nous a donné, comme par clin d’œil, leur pendant septentrional : « Terres aléoutiennes ». Cette coïncidence si cendrassienne nous enchante autant qu’un groupe de vers : tout est poésie chez Blaise Cendrars.

- Pourquoi sont-ils restés ?

On s’étonne parfois que des gens se soient installés là plutôt qu’ailleurs. Dans le cas des Fuégiens, l’étonnement devient incrédulité : les hommes du néolithique qui ont élevé les premières cabanes dans les rochers du canal de Beagle, face aux vents glacés de l’Océan, avaient peut-être été mus par la pulsion, combien humaine, d’aller jusqu’au bout de la terre, finis terrae. Mais pourquoi sont-ils restés ?

Selon Joan Didion, citée par l’alpiniste John Krakauer, (Rêves de montagnes), « Le taux de suicide augmente pendant le foehn et dans certains cantons suisses, les tribunaux considèrent ce vent comme une circonstance atténuante en cas de crimes… » Chaque peuple, là où il s’est fixé, s’arrange des conditions extérieures. Les Fuégiens ont vécu des milliers d’années dans les vents déchaînés du Cap Horn. Ont-ils fait du vent (toujours froid) un élément de leur culture, l’ont-ils socialisé, chanté, ritualisé, divinisé, shamanisé ? Comment l’esprit de ces hommes – sapiens comme nous – a-t-il répondu à l’agression ? C’était l’une des données premières de leur vie matérielle ; elle a dû s’inscrire dans la structure de leur esprit, et produire des dispositifs d’adaptation à travers les systèmes métaboliques qui régulent notre rapport à tout ce qu’il y a au-delà de notre peau. Le froid (Inuits), l’altitude (Sherpas) ou la chaleur (Bédouins) ont provoqué des adaptations biologiques et culturelles bien connues. Mais sur ce plan précis, que sait-on du vent ?

Les Fuégiens en ont-ils su quelque chose ? Le vent leur a-t-il parlé ? Lui ont-ils répondu ? Ont-ils concédé la folie du vent à des institutions spécialisées : chants, danses, cérémonies, luttes, procédés linguistiques, figures poétiques, figures de « fous » absorbant dans leur personne toute la charge vénéneuse de leurs météores ?

A-t-on assisté, chez ces homos sapiens, à quelque effort pathétique de reprise en main par la rationalité humaine, comme Conrad, plongé dans le chaos, affiche le lexique technique de la navigation ? Comme Melville, la polyphonie des discours ? Comme Perse, la tenue langagière ? Comme Cendrars, le flegme photographique ? Comme Brunet, les épithètes homériques ? Comme Bonatti, le détachement du professionnel ?

Nous resterons, poétiquement, au seuil des réponses.

CYRIL LE MEUR

_____________

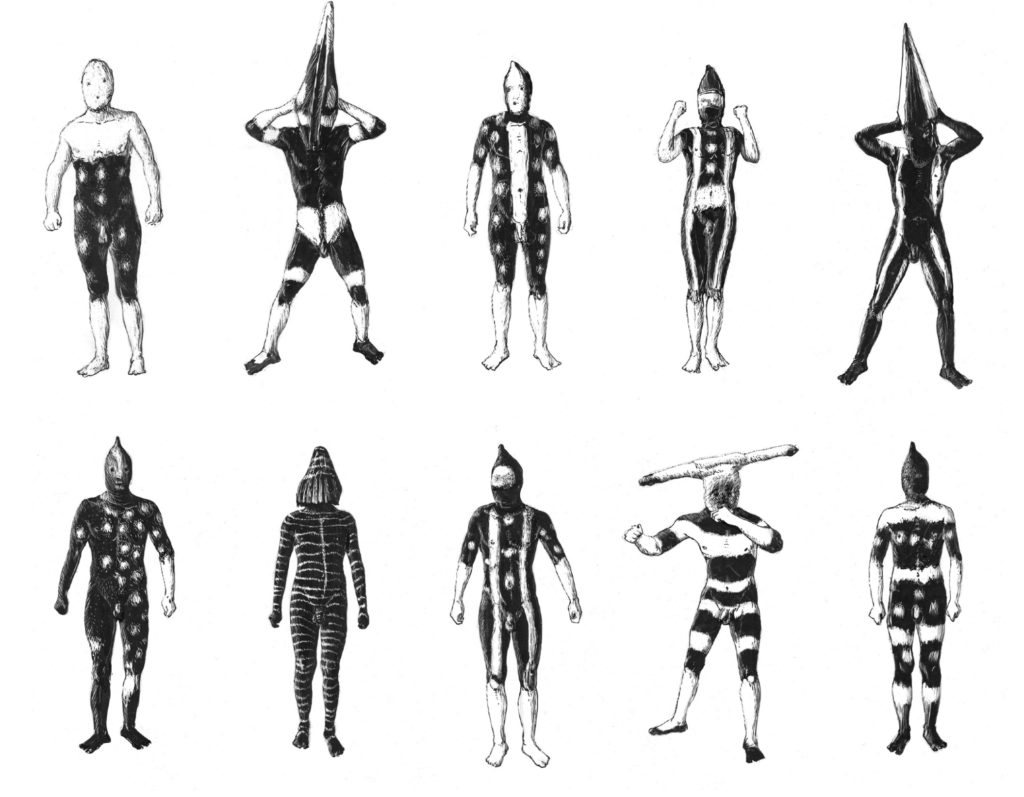

Peintures corporelles Selk’nam – Gravure sur carton d’Alexis Demetriades

« Cette illustration représente les parures corporelles utilisées par le peuple Selk’nam, aujourd’hui disparu, de la Terre de Feu, lors de leur cérémonie de passage à l’âge adulte, appelée Hain. Les adultes de la tribu étaient peints et déguisés en esprits redoutables, et accomplissaient, pendant plusieurs jours ou semaines, cette initiation complexe dans la neige. Bien que seules des photographies en noir et blanc subsistent comme témoignage visuel de ces ornements, les missionnaires décrivaient les pigments comme étant noirs, blancs et rouges. » Alexis Demetriades

Nous remercions Alexis Demetriades qui nous a gracieusement permis d’utiliser son travail. [N‘hésitez pas à consulter son site si vous voulez avoir un aperçu de ses créations. Vous serez impressionnés par l’originalité de son œuvre : https://alexisdemetriades.com ]

______________